百歳人生の心得帳解説 その4とは

百歳人生心得帳 第四帖 LIFE #010

目 次

はじめに

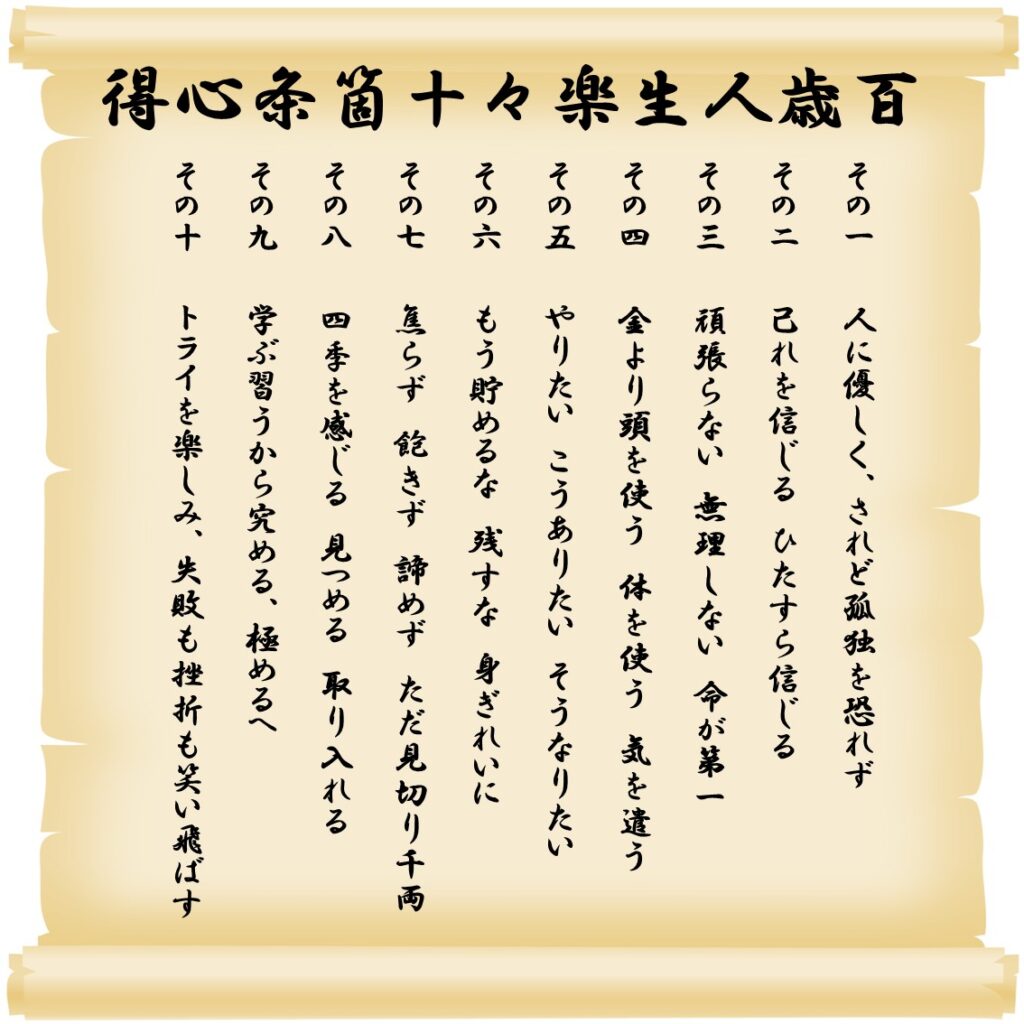

百歳人生を切り開くための「心得十箇条」解説その4回目です。

この4回目で心得十箇条の解説が完結します。

さてその最終回は十箇条の最終部分である「その九」と「その十」となります。

この二つの心得は私たちの生涯を通じた成長と挑戦を象徴するものです。

それぞれの意味を深く掘り下げ、実践方法や高齢者としての誇りある生き方を考えてみたいと思います。

1.「十箇条:その九 学ぶ習うから究める、極めるへ」

幸いなことに我が国は戦後、六・三・三制の学校教育システムが確立し、さらに保育園・幼稚園・大学その他塾や予備校、各種専門学校など幼児の頃から大人まで人生の長い期間を「学ぶ」「習う」活動に費やしています。

それだけではなく、企業内研修や趣味の教室なども含めて、さまざまな教育の機会に恵まれ、多くの人は膨大な時間を費やしてきました。

人が自身の好きな分野や得意な分野の知識を深めること、また会得した技術を極めることは、個人の成長のみならず社会全体に対しても大きな価値をもたらします。

「知識を究めること」と「技術を極めること」の両者は密接に関連しながらも、異なる視点での意義を持っています。

定年退職後の生活において「究める」と「極める」という視点を取り入れることは、心身の健康維持だけでなく、自己実現や社会参加の促進にもつながります。

「その九」では、各々の重要性だけでなく、高齢者が豊かに生きるために「究める」と「極める」の両者をどのように統合的に活用すべきか考えてみましょう。

1-1. 好きな分野や得意分野の知識を究める有効性

女性は年齢に関係なく習い事や稽古事が好きですね。

日本古来の「お茶」「お花」に限らず、語学、和洋裁、絵画など多岐多彩な勉強を一生懸命にされています。

これは本当に立派なことで、教養度の高さに感嘆せざるを得ません。

人は誰でも自分の興味のある分野に対して自然と深い関心を持ち、学習を継続するモチベーションが高まります。

この自己主導型の学びは、持続的な探究心を刺激し、長期的な専門性の獲得にもつながる可能性を秘めています。

例えば、以下に示す効果が挙げられます。

- 認知機能の維持・向上

好きな分野に対する探求心は、脳の活性化を促し、認知症予防にも寄与します。

読書や研究、趣味活動を継続することで、論理的思考力や記憶力が鍛えられます。 - 社会とのつながりの維持

知識を究めることは、同じ興味を持つ仲間との交流を生み、孤独感・孤立感の軽減につながります。

地域の学習会やオンラインコミュニティの活用で、話題を共有する仲間と出会うことができます。

・自己実現の促進

知識の深化から過去の経験を振り返り、新たな目標を設定することで充実した人生を送る一助となります。

好きな分野をより深く究めることは「モノコト」の本質を見極める力を養うのに最適なアプローチであると言えます。

1-2. 習得した技術を極める重要性

知識を深めることと並行して、これまでの職業人生で培ったスキルや趣味の技術を、より極めることの重要性も見逃せません。

それまでの経歴の中で身につけた実践的な技術をさらに磨き上げることで、自己肯定感を高めたい高齢者の人生に大きな意義をもたらすでしょう。

その成果は次のようなものがあると考えられます。

① 趣味をさらに極めることで得られる新たな境地

手工芸、音楽、スポーツ、料理など、長年培った技術をさらに自身の思考と実践を通して深めていくことで、それまでとは異なる独自の技術を築き、新たな境地を得ることができます。

② 地域社会への貢献

自らの技術を地域活動やボランティアに活かすことで、社会性を強化し、生きがいにすることができます。

例えば、伝統工芸に興味を抱く人々に講師として技術を伝えることは、自己成長と社会貢献の両立につながります。

➂ 健康維持と活動的なライフスタイル

技術を継続的に磨くことは、手先や身体を使う機会を増やし、健康維持にも寄与できます。

園芸やダンスなどは、運動と楽しみを両立できる良い手段となります。

技術の習得は、試行錯誤を伴う実践を通じて洗練され、向上するものであり、不断の努力と継続的な学習が不可欠です。

たとえば、熟練の職人が何十年もの経験と試行錯誤を積み重ねて精巧な製品を作り上げるように、あらゆる分野において技術を極めることは高品質な成果を生み出す源泉となります。

技術が確実に身についている実感は、新たな挑戦に対する積極的な姿勢を生み出し、自己成長を促す大事な要素となります。

加えて、自身の極めた技術を次世代に伝えていくことは、社会発展に寄与し、新たな価値をもたらすでしょう。

1-3. 知識と技術の統合的な活用

知識を究めることと技術を極めることは、相互に補完し合う関係にあります。

深い知識に基づいた技術の習得は、より効果的な問題解決や創造的なアイデアの実現を可能にします。

一方、技術を磨くことで、知識の実践的応用が促進され、理論と実践のギャップを埋めることもできるでしょう。

医療分野を例にとれば、理論的な知識だけでなく、日々の実践的なスキルが不可欠であり、両者が一体となって患者の治療に貢献し、尊い命を救うことにもつながります。

また、ビジネス分野では、業界知識と実践スキルを統合することで、より競争力のある戦略を構築できることは常識です。

いつの時代でも知識だけでなく、それを実践に結びつける能力が求められており、単なる学びではなく、実際の環境で活用できるスキルとして昇華させることが重要と言えます。

知識と技術の両面をバランスよく発展させることで、個人としての成長と社会的価値の創造の両立が可能となります。

如何でしょう?

これまでの教育は、どの場面でも「教え、育てる」側が存在し、我々はある意味従属する形で「学ぶ」「習う」ことで知識、知恵、経験を身につけてきたのです。

この歳になったら受け身の学習はもう卒業しても良いのではないですか?

もちろん生涯学習を否定するわけではありません。

年を重ねたからこそ、新しいものを創造する喜びをこれからはフルに味わうべきです。

いつでも新しいことに興味を持ち、学び続ける姿勢は「究める」「極める」ためにも不可欠です。

でも受け身だけではなく、自分のアイデアを形にする創造の妙味と悦楽を存分に味わいましょう。

これまで「学び、習って」積み上げた知識や経験は、若い世代にシェアすることも必要です。

教え伝えることで自分の知識がより定着し、新たな視点にも気づくことができます。

その視点は、さらなる自分流の実験と冒険心を呼び起こし、新たな挑戦のための羅針盤になるはずです。

《pqge.2へ》