百歳人生の心得帳解説 その3とは?

目 次

3.「10ヶ条:その八:「四季を感じる 見つめる 取り入れる」

日本には四季があり、その移ろいは私たちの生活に豊かな彩りを与えてきました。

新古今和歌集にでも出てくるような和歌か連歌か定かではない歌が昔ありました。

「春されば 花橘の 香をかげば 夏まつ虫の 声のさやけさ 秋はぎの 花見がてらに ささがにの 網引く宿の 冬くれば 白雪降りて 寒き夜を 火を燃やしつつ 友がたりせむ」

(春は橘の花の香り、夏は松虫の澄んだ声、秋は萩の花を愛でながら、冬は白雪の降る寒い夜を火を囲んで語り合おう)

言葉の表現が絵画的で綺麗ですね、景色が脳裏に浮かび上がってきます。

しかし、年齢を重ねるにつれ、上の歌に綴られたような流麗な季節の変化自体に気づかなくなることがあります。

感覚や感性が鈍り、日常が単調なものになりがちです。

こうした状態では、脳の活性化や心の豊かさが損なわれ、老いのスピードが加速してしまいます。

そこで「四季を感じる 見つめる 取り入れる」ことを心掛け、感覚や感性を取り戻しましょう。

四季を取り入れた暮らしは、人生に新たな張り合いを生み出してくれます。

3-1. 感覚の麻痺がもたらす影響

高齢になると、感覚や感性が鈍るのは自然なことです。

ただそれらをそのまま放置してしまうと、身体や心の衰えが進む可能性があります。

例えば、一日中何もせずぼーっと過ごしたり、終日テレビを無意識に見続けたりする生活は、脳の機能や自律神経を活性化させません。

これでは生活に変化がなく、無気力な状態に陥ってしまいます。

逆に、四季の移ろいに意識を向けることは、感覚を刺激し、日々の生活に新鮮な発見をもたらします。

春の花の香りや秋の紅葉の色づきといった自然の美しさに触れることで、心が躍り、気力が湧いてくるのです。

3-2. 四季を「感じる」

まずは、身の回りの自然に目を向けることから始めましょう。

四季折々の変化を感じることは、感性を磨く第一歩です。

a) 春の喜び: 桜の開花や新緑の輝きに目を向けてみましょう。

暖かい日差しを浴びながら散歩すると、心も体もリフレッシュされます。

肌感覚も春仕様になるから不思議ですね。

気温の微妙な変化で、パステルカラーの軽い春服を装いたくなりませんか?

b) 夏の活力:セミの声や涼しげな風鈴の音、青空に浮かぶ雲を感じてください。

お気に入りのTシャツを着こみ、夏のエネルギーを取り込むと、新たな活気を得られます。

c) 秋の寂びた美しさ: 紅葉や落ち葉の匂い、秋風の心地よさを感じることで、自然の移り変わりを楽しめます。

激暑の夏と異なり、体も脳も心も落ち着きを取り戻し、生き返りますね。

d) 冬の孤独な静けさ: 雪景色や冷たい空気の清々しさに関心を向けることで、静けさの中に豊かさを見出せます。

これら四季折々の小さな体験を意識的に積み重ねることで、生活に新たな感動が生まれます。

3-3. 四季を「見つめる」

感じるだけでなく、それを深く見つめることも大切です。

四季の中にある細やかな変化に気づくことは、感受性を高める良いトレーニングになります。

a) 観察を楽しむ: 庭や公園で草花や木々の成長を観察するのも良いでしょう。小さなつぼみが花開く瞬間など、生命の営みを感じることができます。

b) 記録をつける: 季節の移り変わりを写真や日記に記録するのもおすすめです。

過去を振り返ることで、新たな気づきが得られるでしょう。

c) 自然を題材にした趣味: 写生や俳句、写真撮影など、四季をテーマにした活動を始めることで、楽しみながら深い観察ができます。

こうした活動を通じて、四季に向き合う時間が増え、感覚や感性が研ぎ澄まされていきます。

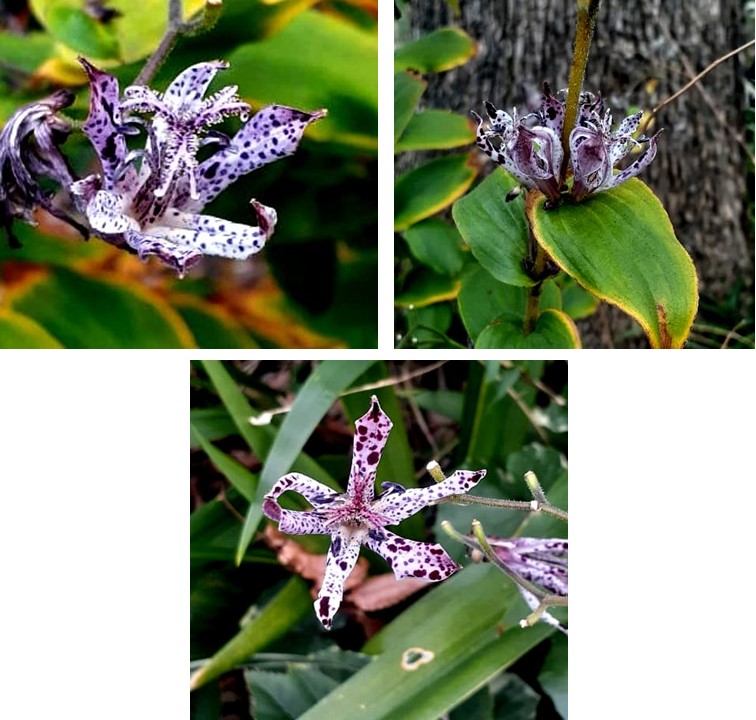

私事になりますが、先日こんな発見がありました。

近所の公園を散歩している際に見つけた花は、自分にとっては初めて見るものだったのです。

皆さん、この花をご存じですか?

「ホトトギス」と言う植物の花だそうです。

それも日本固有種で、花の紫色の斑点のようすを鳥のホトトギス(杜鵑)の胸にある斑点に見立てたことによるのだそうです。

ぶらぶら散歩の折り、大木の根本の草むらから伸びた枝にか弱そうに咲いていたのがふと気になったので、スマホのグーグル・カメラでパシャっと写したらこの花の情報が即座に出てきました。

「こりゃあ、便利だなあ!」と検索機能に感心するだけでなく、自分にとってはささやかながら見聞と知識が広がったことに感動を覚えました。

この通り、今の今まで気づかなかったことやモノが周りに溢れています。

これです!

これなんですよ、「四季を感じて、見つめる」とは、百歳人生の大事な活力になること請け合いです。

3-4. 四季を「取り入れる」

四季を感じて見つめたら、それを日々の生活に取り入れてみましょう。

日本の四季に根差した暮らしの知恵は、生活を豊かにしてくれるはずです。

a) 季節の食材を楽しむ: 旬の食材を使った料理は、体を元気にし、季節を味覚から楽しむことができます。

春は山菜、夏は冷たい果物、秋は新米やキノコ、冬は温かい鍋料理などいろいろあります。

それぞれの季節に合わせた食事を意識して摂ってみましょう。

b) 伝統行事を楽しむ: 節分や七夕、十五夜など、日本には四季に関連し、風物詩ともなっている伝統行事があります。

またその行事に関連した洒落た手作りの飾り付けで普段の生活に彩りを加えるのも一興です。

家族や友人と共にその行事を楽しむことも一年に一回の素敵なイベントになるでしょう。

c) 住まいそのものに季節感を取り入れる: 季節に合った装飾やインテリアを取り入れて家の中で四季を楽しみましょう。

例えば、春には桜のモチーフ、秋には紅葉をイメージしたデコレーションといった感じです。

うちでは、赤く染まった綺麗なモミジの落ち葉を何枚か自分の部屋にピン止めして秋を楽しんでいます。

3-5. 四季を感じることがもたらす効果

すなおに四季を感じ、見つめ、取り入れる生活は、心身の健康に多くの良い影響を与えます。

何も高価なものを揃えたり、欲望に任せてかき集めるのではなく、過ぎ行く四季を楽しむことは幾らでもできるはずです。

老いていくほどイマジネーション(想像)とクリエーション(創造)への努力は必須科目です。

それは日々の散歩と体力作りの習慣と変わらないほど価値のある活動と言えるでしょう。

まとめ

「もう貯めるな 残すな 身ぎれいに」という心得は、物質的な豊かさではなく精神的な充実を追求することの大切さを教えてくれます。

人生の最期を迎えるときに、「良い人生だった」と振り返るためには、今の暮らし方が鍵となります。

物やお金に縛られ、振り回されるのではなく、心の豊かさを大切にし、身ぎれいに軽やかに生きましょう。

その先には、きっと彩り豊かな日々が待っています。

「焦らず 飽きず 諦めず ただ見切り千両」の心得は、百歳人生を充実させるための重要な指針です。

挑戦することそのものに価値があり、たとえ結果が思い通りでなくても、その過程で得た経験は必ず自分を豊かにします。

焦らず一歩一歩進み、飽きずに工夫を凝らし、諦めずに前を向きましょう。

そして、今の暮らしやこれからの人生に合わないと思ったものは潔く手放す。

このバランスを意識することで、彩り豊かな人生を築いていけるはずです。

これからの人生を、自分らしく楽しみながら過ごしていくことが大事だと思います。

最後の十箇条その八「四季を感じる 見つめる 取り入れる」は、年齢を重ねた私たちの生活を活性化するための鍵です。

感覚や感性を磨き、日々の生活に彩りを加えることで、より充実した人生を送ることができます。

その中でも四季の移ろいは私たちに多くのことを教えてくれます。

その変化に気づき、受け入れ、生活に取り入れることで、心身ともに豊かな人生を楽しむことができます。

百歳まで、いや百歳を越えても元気で幸せに生きるために、四季を味方に付けることが大切な心得になります。

了

百瀬 代次郎