百歳人生の心得帳解説 その3とは?

百歳人生心得帳 第三帖 LIFE #009

目 次

はじめに

新年の一月も思いのほか早く過ぎていきますね。

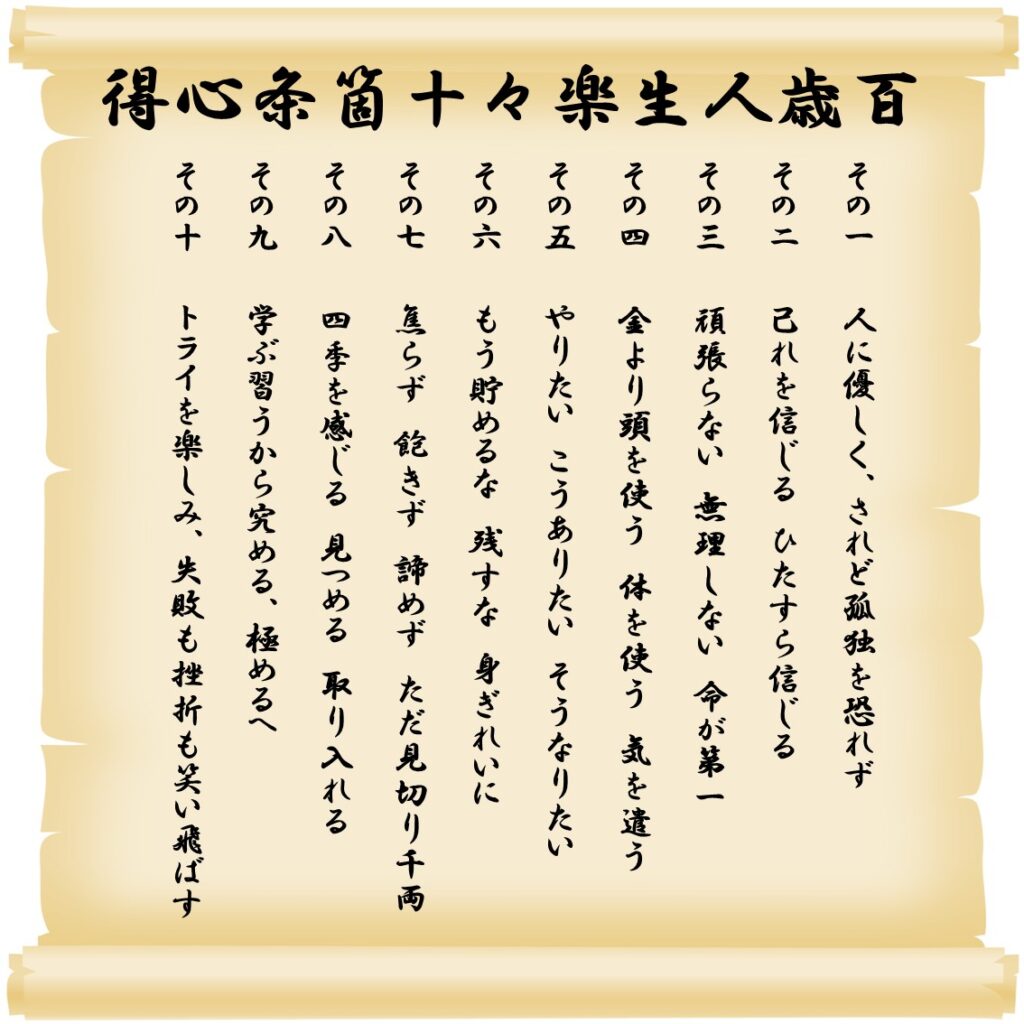

4回にわたってお話していく予定の、百歳人生を切り開くための「心得十箇条」その3回目です。

その十箇条とはこれでした。

前の2回目は「その四」と「その五」でした。

3回目の今回は「その六」、「その七」並びに「その八」の3つのお話をしていきましょう。

1.「十箇条:その六 もう貯めるな 残すな 身ぎれいに」

人生百年時代を豊かに生きるために大切な考え方の一つとして、今回のテーマ「もう貯めるな 残すな 身ぎれいに」を取り上げます。

人間は誰しもいつかこの世を去ります。

その時、物やお金をどれだけ持っていても、あの世には持って行けません。

むしろ、貯めこむことに執着するあまり、豊かな精神生活を損ない、残された人生を彩り豊かに過ごすチャンスを逃してしまう可能性が大です。

そこで、今を生きるために必要な心得や、余計なものを手放し身ぎれいに暮らすための具体的なヒントについて考えてみましょう。

1-1. もう貯めるな

私たちはしばしば「老後のため」「将来のため」と考え、物やお金を貯めこみます。

でも、ある程度の蓄えがあれば、それ以上の執着は不要です。

なぜなら、本当に大切なのは、今この瞬間をどのように生きるかだからです。

a) お金の使い方を見直す: 「将来の不安」よりも「現在の幸福」を優先して、お金を使うよう心がけましょう。

自分や家族のために、趣味や学びに投資することで、心が豊かになります。

b) 体験を重視する: 物ではなく、思い出や経験にお金を使いましょう。

旅行や文化体験、家族との時間を大切にすることで、心に残る財産を築くことができます。

c) 安心の範囲を知る: どれだけあれば安心できるのか、自分の基準を見つけましょう。

それを超えた分は、自分のため、他者のために活用することで、より有意義な人生が送れます。

1-2. 残すな

「残したい」という気持ちの一つに、家族や周囲への思いやりから生まれるものがあります。

あるいは、その人個人の過度な執着心からの「収集癖」とも言うべきものもあります。

後者の理由には、きっと反論を持たれる方もおられるでしょう。

「趣味が高じたものだ」とか「単なる収集ではなく、学術的なものだ」。

はたまた「人生を賭けているのだ」とか「いつか私設博物館を作るのが夢なのだ」とか……?

仮に上述のような大志を持って収集に励んでも、その死後の後始末に周囲の者が苦労しているのが現実です。

このように必要以上に残すことが、時に本人だけでなく、遺族などに大きな負担となることも有り得ます。

実際に家中の遺品整理となると業者さんの力を借りることになり、その整理と廃棄などに百万、二百万円かかると言われています。

生きている間に楽しみたいものを厳選することが重要です。

「レーザーデスクの収集が命」と言う友人がいました。

置き場の部屋が傾くほど何万枚も集めていましたが、家族には不興で、はたまた売るほどの価値は無いのが現実でした。

こだわりの強さは生前では美徳かもしれませんが、死後では悪趣味の評価と廃棄物の山しか残りません。

a) 終活を始める: 自分の財産や所有物を見直し、必要のないものを整理しましょう。

感謝の気持ちを込めて物を手放すことで、心も軽くなります。

b) 家族と話し合う: 財産や物をどうするかを家族と共有しておきましょう。

遺品整理がスムーズになり、家族に負担をかけずに済みます。

c) 寄付や社会貢献: 残す予定のものを、困っている人や社会のために活用する選択肢もあります。

寄付やボランティア活動を通じて、自分の人生をさらに意義深いものにしましょう。

1-3. 身ぎれいに暮らす

「身ぎれい」とは、外見だけでなく、心や生活全体が整っている状態を指します。

精神状態が整えば、それが必ず行動となって周囲環境を変えていきます。

これを意識することで、残りの人生を軽やかに楽しむことができます。

イメージしてください。汚部屋状態のリビングで静かな気持ちで禅ができますか?

a) 物を減らす: 必要なものだけを残し、持ち物を最小限にすることで、生活がシンプルになります。

物に支配されず、自由な時間や空間を得られるでしょう。

b) 健康を優先する: 身体を健康に保つことが、心の清潔さにもつながります。

適度な運動や栄養バランスの取れた食事を心がけ、医療チェックを定期的に受けましょう。

c) 心の整理をする: 過去の後悔やしがらみを手放すことで、精神的な解放感を得られます。

日記を書く、感謝の気持ちを表現するなど、心を整える習慣を持ちましょう。

ここで思い出してほしいのですが、このLIFEシリーズの第4回と第5回でフレームワーク5Sについて詳述しました。

「整理・整頓・清潔・習慣・進取」の5つのルーティーンでしたね。

『身ぎれいに暮らす』は、まさにその5Sを体現する行動です。

もう一度、読み返して再確認してみましょう。何か新たな発見があるかもしれません。

それが5Sの一つである『進取』につながります。

2.「10ヶ条:その七 焦らず 飽きず 諦めず ただ見切り千両」

人生百年時代、新たな挑戦は大切ですが、すべてが思い通りにいくわけではありません。

新しい趣味や活動を始めても、結果が期待通りでないこともあるでしょう。

そのようなときに必要なのが、「焦らず 飽きず 諦めず」の三つの「あ」の心得です。

この心構えを持つことで、人生の試練や壁に柔軟に対応できるだけでなく、自分らしい豊かな時間を楽しむことができます。

2-1. 焦らず

何か新しいことを始めるとき、早く結果を出したいと焦ってしまうことがあります。

しかし、特に年齢を重ねるほど、成果を急ぐよりも過程を楽しむことが重要です。

これが結構難しく、日々のんびりしているようでいながら、実は結果をすぐに期待して気ぜわしく動き回ってしまうようです。

焦らないためには次のような方法を試みてみましょう。

a) 時間を味方につける: 焦りはストレスの原因になります。

時間をかけて取り組むことで、心に余裕が生まれます。

ゆっくりとしたペースで進むことで、細かな楽しみや気づきを得ることができます。

b) 小さな進歩を尊び、喜ぶ: 毎日の中で少しずつでも前進していることを意識し、自分を褒める習慣を持ちましょう。

それがモチベーションを維持する秘訣です。

c) 周囲と比べない: 他人の進捗や成果に目を向けるのではなく、自分のペースを尊重しましょう。

他人と比較することで生じる焦りを手放せます。

「気短になった」「怒りっぽくなった」など、お年寄りの中にはその性格に変化が現れる方もおられる。

それも何かへの焦りから来るものなのでしょうか?

2-2. 飽きず

新しい挑戦には熱意が必要ですが、初めのうちは夢中でも、次第に飽きが来ることがあります。

その際にどう対処するかが、長続きの秘訣ですが、以下の方法はどうでしょうか。

a) 目標を設定する: 短期と長期の目標をそれぞれ設定し、それを達成する過程を楽しむことで、やる気を持続できます。

小さな達成感が大きな喜びにつながります。

b) 新しい視点や視座を取り入れる: 同じ活動でも視点やアプローチを変えると、新鮮さを感じ続けることができます。

例えば、趣味の写真撮影なら、これまでに無いテーマにしたり新しい場所に行ったりと新境地を目指すのも大事です。

c) 仲間と共有する: 性格にもよりますが、一人よりも誰かと一緒に楽しむことで、新たな刺激が生まれる場合もあります。

仲間と進捗を共有し、アドバイスし合うことで、飽きを防げ、成長にもつながります。

2-3. 諦めず

何かを始めるにせよ、これまでのやり方を変えるにせよ、それらも挑戦と言えるでしょう。

その挑戦の中で壁にぶつかるのは避けられません。

むしろその壁をどう乗り越えるかが、次のステップへつながる鍵です。

a) 失敗を学びに変える: 挑戦の中での失敗は、貴重な学びの機会です。

その教訓を次の挑戦に活かしましょう。

b) 小さな成功を積み重ねる: 大きな目標を細分化して、達成可能な小さな成功を目指すことで、自信を積み重ねられます。

c) サポートを受ける: 一人で抱え込むのではなく、周囲の助けを借りることで、困難を乗り越える力が生まれます。

家族や友人に相談することを躊躇しないでください。

とは言うものの、これって結構敷居が高いんですよね。

特に高齢の男性陣は、孤高の人で人生を過ごしてきましたから、人に頼れない。

良い意味で、素直に「白旗」を掲げましょう。

ここでちょっと登山をイメージしてみましょう。

高齢ですからエベレスト級の高山を目指すのではなく、四季折々の低山を楽しむトレッキングはどうでしょうか?

それでも目標とする山の頂きを目指すのなら、一歩一歩「焦らず 飽きず 諦めず」に歩みを進めることが求められます。

でもトレッキングやハイキングでは、登りながらも変わっていく景色を愛でる遊び心があったほうが終始楽しい山行になりますよね。

10ヶ条のその七にはこのような遊び心も隠されています。

それをゆったり味わえるのも百歳人生だからこそと言えるでしょう。

2-4. 見切り千両

若い頃と異なり、どうしても合わないと感じた場合には、スパッと見切りをつけることも百歳人生の知恵です。

前述のトレッキングを例にとるなら、「体力が切れてきた」「天気が悪くなりそうだ」「時間が足りない」などさまざまな理由でその山行を断念せざるを得ないことが起きます。

このような場合に無理は禁物ですね。

低山でも遭難の危険性はゼロでは無いからです。

そこで断腸の思いかもしれませんが、コースを途中から引き返す決断も時として必要になります。

そのような時の「見切り千両」とは、適切なタイミングで手を引く価値を示しています。

この「見切り千両」の言葉の発端は諸説あり、江戸時代の井原西鶴説や米沢藩藩主・上杉鷹山説などがありますが、実のところ明治以降の東京の粋な相場師の言説だと考えています。

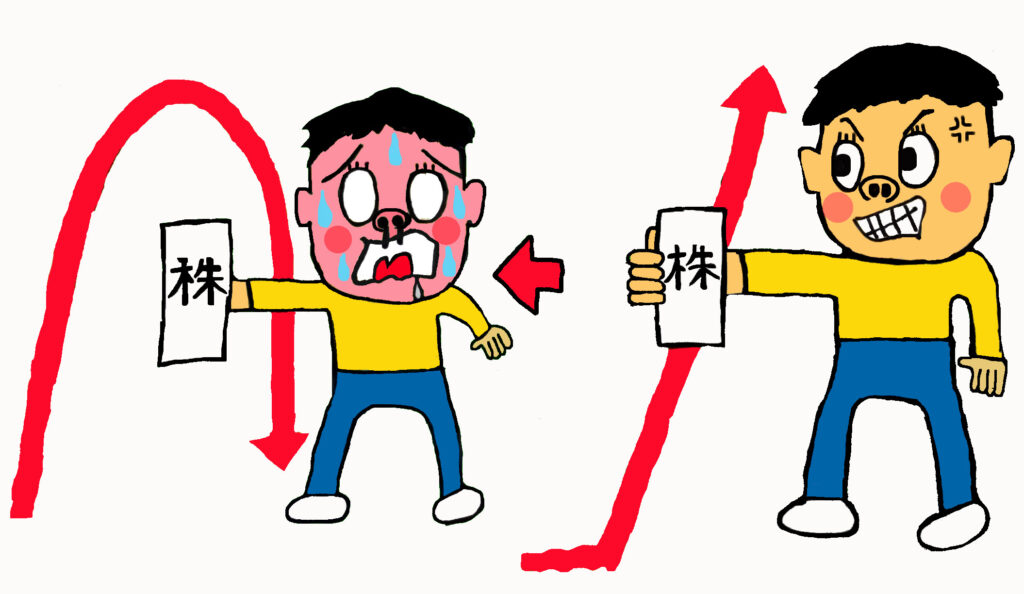

それはともかく、株の売買で難しいのは、その株の天井を見極めて利益を確定させる「売り」のタイミングではないでしょうか。

含み益・含み損いずれであっても躊躇なく売り切る心掛けが、この「見切り千両」の醍醐味なのです。

我々百歳人生を歩む者としては、株とは異なる自分自身の生き方の選択ですが、次のような心掛けが求められます。

a) 無理をしない: 自分の体力や性格を見極めて、また過去の成功体験に固執するのではなく、次に進む柔軟さを持ちましょう。

自分に合うものがきっと見つかるはずです。

b) 損切りの勇気: 長く続けること自体に価値があるわけではありません。

状況を冷静に見極め、潔く見切ることが、心の健康を保つ秘訣にもつながります。

c) 人生の遊びと割り切る: 挑戦は「人生の遊び」として楽しむものです。

失敗でも深刻に捉えすぎず、それは成功のための1回のエラーとして前向きに捉える心の余裕を持ちましょう。

見切り千両とは、そこで何もかもやめて放り出してしまうことではありません。

また「焦らず 飽きず 諦めず」にやってきたこれまでのことを全て捨て去ることでもありません。

もちろん捨てることが断捨離につながることもあるでしょうが、ここで扱っているのはモノではなく、行動であり、意志である無形の思いです。

「やり方を変える」「目標を再考する」などで転進が図れるはずです。

それだからこそ柔らかな「遊び心」が大事であり、そこから何かを学び取る意識と意欲が大事なのです。

《page.2へ》