ISOMS規格改訂の波にどう備えるべきか

9001/14001/45001「2026年改訂」を戦略機会へ ISOMS#020

来年あたりからISOMS規格の改訂があることはご存じですね?

本ブログでは、未確定内容ながら、その大改訂?にどのような準備を進めれば良いか、解説します。

目 次

1. 来るべき「改訂三兄弟」‥‥ 移行期の設計は今から

2026年、ISOマネジメントシステム(ISOMS)三大規格が次々と改訂されます。

これは単なる制度変更ではなく、組織のマネジメントを再定義する絶好のチャンス。

移行期間を活かして、準備なくして成果なし。

以下に3規格の改訂時期とその特徴を示します。

① ISO 14001:2026(EMS):2026年1月発行予定。

移行猶予は12〜18か月と短め。変更点が少ないゆえの早期施行ですが、QMSと統合している組織にとっては整合性の再設計が急務です。

② ISO 9001:2026(QMS):同年9月発行見通し。

標準の3年移行期間が与えられますが、EMSと組合せている場合は審査日程や文書体系の再調整が求められます。

③ ISO 45001:2026(OHSMS):翌2027年に改訂予定。2018年制定以来、初の見直し。

移行期間はQMSと同様の3年とされ、現時点では構造検討の初期段階です。

つまり、EMS(早)、QMS(中)、OHSMS(遅)という時間差三段ロケット型の改訂が進行中なのです。

特に統合マネジメントを採用する企業にとっては、文書構成・審査戦略・社内展開の再設計が複雑化する局面となります。

2. 改訂は「未来化せよ」と言う圧力である

今回の改訂は、単なる条文の更新ではありません。

その背景には3つの世界的圧力があります。

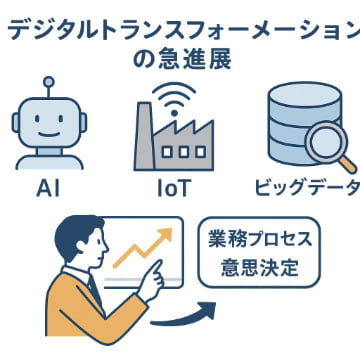

a. デジタル化(DX)への即応

近年、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、ビッグデータといった上図に示す革新的テクノロジーが急速に進化・普及しています。

企業経営や業務プロセスにも大きな変化が訪れていることは皆さんも実感できるでしょう。

これらAI・IoT・ビッグデータの技術革新により、マネジメントも動的・即時・予測志向へと進化が求められます。

たとえば、

- センサーによる品質データの自動収集

- AIによるリスク予測と即時フィードバック

- データ保護と倫理的運用の両立

などが挙げられます。

ISOMSは今や「管理の仕組み」から「変化に強い経営支援装置」へと変貌せねばならないのです。

b. サステナビリティとESGの本格化

もはや企業にとって、環境・人権・倫理・多様性は「任意事項」ではありません。

規格もまた、これらを方針策定・リスク評価・業務手順に組み込むことを要求するようになります。

中小企業においても、 “背伸びせず、仕組みで応える”スマートな対応が求められます。

c. レジリエンスとリスク再構築

パンデミック、戦争、気候変動、サプライチェーン断裂

──これらの現代型危機に対して、従来の「リスク排除思考」では完璧な対応は無理です。

これが近年注目されている“レジリエンス(回復力)”という概念です。

重要なのは、事前予測よりも事後対応力(=レジリエンス)となります。

つまり「リスクを避けること」よりも「不測の事態にどう備え、どう回復するか」が重要視されるようになってきたのです。

これが近年注目されている“レジリエンス(回復力)”という概念です。

今回のISOMS改訂では、どの規格でも総じて

- 事業継続計画(BCP)との統合

- 復元力の明文化と訓練

- 変化に学ぶ「組織知」の形成

といった、新しい危機管理観の導入が進むと予想されます。

3. 準備とは「自分に合わせて整えること」と心得たり

あなたの組織は、すでにこれらのテーマに無関心ではないはずです。

DX、サステナ、レジリエンス、それぞれ何らかの取り組みが進んでいるでしょう。

だが、それは「方針として存在」していても、

- 現場の手順に落ちていますか?

- 文書化されていますか?

- 全社員が理解していますか?

……という問いに対しては、案外曖昧な現実があるものです。

ここが今回の改訂の真意です。

現実と規格のギャップを可視化し、仕組みに反映せよというメッセージなのです。

4. 迷惑か? それとも追い風か?

「規格変更? またか」「迷惑だな」と思う方も少なくないでしょう。

ですが、規格改訂は“経営を棚卸しする機会”とも言えます。

移行に向けては、以下のような具体行動が求められます。

- ギャップ分析

- 改訂版との対応方針決定

- 文書体系の再設計

- 社員への教育・訓練

- 内部監査による予行演習

- 審査機関との移行調整

この流れを面倒と捉えるか、“経営のアップデート・キャンペーン”と捉えるかで、組織の未来は大きく分かれます。

まとめ:「変化を義務ではなく、技とせよ」

2026年、ISO9001/14001/45001の新章が開かれます。

その改訂は、組織に対して「変化力を問う試練」でもあり、同時に「未来への仕組みづくり」を後押しする大いなる機会でもあります。

ISO改訂をただの通過儀礼で終わらせるか、あるいは、変化に強い組織文化を育てる触媒とするか。

答えは、あなたの決断にかかっています。

次回予定は、具体的な改訂項目と実務レベルでの準備ポイントについての解説です。

了

By イソ丸研究所