タートル・チャートの戦略的使い道

プロセスアプローチ再認識(後編) ISOMS #015

目 次

はじめに: プロセスアプローチは、武器である!

ISO認証を取得しただけで安心してしまっては、組織は進化しません。

むしろ、認証取得後こそが本当の勝負。

ISOMSが「使える道具」であることを証明するには、内部に潜むプロセスの問題点を処理解決しなければなりません。

その最強の武器こそ「プロセスアプローチ」です。

これは単なるお飾り用の理屈ではありません。

現場を熟知した人材(=プロセスオーナー)と、可視化の道具である「タートル・チャート」を組み合わせ、業務の本質に斬り込む知的攻撃手段なのです。

1. 使い道は無限大。問題こそチャンス!

「最近、工程でトラブルが多い」

「社内の段取りが悪い」

——そんな時、愚痴るだけで終わっていませんか?

それ、まさにプロセスレビューの好機です!

特に以下のような状況では、プロセスアプローチを発動すべきです:

・業務手順が現実と乖離してきている

・不良や事故の再発が止まらない

・「なぜか手間がかかる」が放置されている

これらは偶然ではなく、明確な“プロセス構造上の劣化”なのです。

だからこそ、タートル・チャートで構造を分解し、問題点を浮き彫りにする作業が必要になります。

2. プロセスレビュー 5つの攻め手

① 問題の洗出しとプロセスの特定

問題が発生している箇所と、その周辺プロセスの徹底洗出しを行います。

関係者の声も拾い、形式的ではなく“実感に基づく現場視点”で特定します。

② タートル・チャート作成による可視化

インプット・アウトプット・責任者・資源・手順・評価指標という6大構成要素で、対象プロセスを“亀型”に描き出します。

これにより、目に見えなかった構造上の「詰まり」や「緩み」が浮き彫りになります。

③ 分析とボトルネック特定

可視化したプロセスを、パフォーマンスデータと照合しながら分析します。

「手順が形骸化している」「リソース配分が偏っている」など、具体的な劣化点を探ります。

④ 改善案と是正処置の実施

原因が判明したら、即処置!問題の“根”を絶つことが最優先です。

場合によっては、プロセスそのものの削除や再構築も視野に入れる大胆な判断が必要です。

⑤ 効果の検証と再評価

改善して終わりではありません。

再発防止の確認、効率アップの確認、成果の定量評価まで行って、PDCAの“Check”と“Act”をきちんと回しましょう。

3. タートル・チャートは「鏡」か「剣」か?

タートル・チャートは、プロセスの全体像を映す「鏡」であり、改善の一手を斬り込む「剣」でもあります。

これを単なる形式として捉えるのではなく、柔軟に活用することで、複雑化した業務プロセスの森を切り拓く道となります。

一方で、改善を進める過程でしばしば陥る罠もあります。

それは「複雑化」。

改善の名のもとに手順を増やし、チェック項目を増やし、管理項目が雪だるま式に膨らむことがあります。

これこそ「善意の暴走」であり、プロセス負荷の肥大化はシステム全体の機能不全を招きかねません。

だからこそ、改善の最終目的は“シンプル化”。

無駄なモノゴトは切り捨て、流れるようなプロセスを目指す——

これが真のアプローチです。

4. 精神なきプロセスは崩壊する

プロセスアプローチの背後には、常に「人間の精神性」が問われます。

いかにタートル・チャートが正しく設計されていようと、関わる人々が無関心・無責任では、プロセスは形だけの空っぽな器に過ぎません。

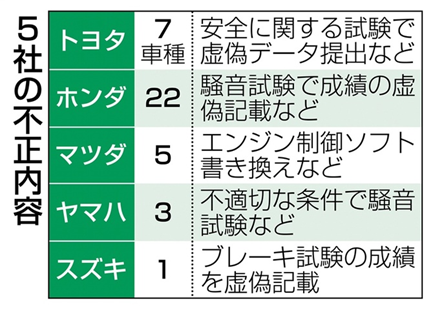

昨今の品質不正問題に見られるように、形式や数値ばかりを追い、肝心の“意図された成果”を見失えば、それはプロセスアプローチの崩壊です。

“どんなインプットを入れても、信頼というアウトプットを出せるのか?”

これは単なる業務論理ではなく、人としての矜持の問題だと思いますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?

まとめ:今、あなたの中のタートルが動き出す

プロセスアプローチは、ISO 9001の要求を満たすための小道具ではありません。

組織が持続的に成長するための“知の骨格”であり、個人が状況を切り開くための“行動理論”でもあります。

だからこそ、今日からでも始めましょう。

目の前の仕事を“プロセス”として捉えるクセをつけること。

タートルの手足、頭、尻尾をイメージして、目の前の業務をフレーム化してみること。

そこから、あなたの仕事はきっとスムーズに動き出すはずです。

いや、もしかしてあなた自身の「飛躍プロセス」が、動き出し始めますよ。

了

By イソ丸研究所