品質の定義を読み解こう

ISOMSと日本の知恵が融合しているぞ ISOMS #011

本ブログでは、「品質」に関するさまざまな定義について探っていきます。

目 次

はじめに:品質を“定義”から理解する意義

「品質」とは何か?

これは、ISOMSに取り組む組織だけでなく、製品やサービスに携わるすべての人にとって、根本的な問いです。

しかし、その問いに対し「ちゃんと説明できる」と自信を持って言える方は、意外と少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、ISOMSにおける「品質」の定義を出発点とし、日本独自の品質思想との対比から、“品質”の本質を掘り下げてみたいと思います。

1. ISOMSが定義する「品質」とは?

ISO 9001の本文には、実は「品質」の定義が登場しません。

そのため、品質を正確に知るためには、姉妹規格であるISO 9000(用語と基本事項)を参照する必要があります。

その中の定義は、以下のように記されています:

「品質:対象に本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度」(ISO 9000:2015 3.6.2)

つまり「品質」とは、お客様や利害関係者が期待すること(要求事項)に、どれだけ応えられているか――という“満足度”に関する概念です。

これを噛み砕くと、こうなります:

「製品やサービスの特徴や性能が、顧客のニーズに合っているかどうか」

すなわち、品質は作り手ではなく“受け手”によって決まるという点が非常に重要です。

2. ガービンと狩野モデル:品質の多様な見方

品質とは“顧客満足”に関係する概念である――この視点をさらに深めたのが、

ハーバード・ビジネス・スクールのデイビッド・A・ガービン氏です。

彼は、品質を以下のように5つに分類しました:

- 超越的品質:見た瞬間に優れていると感じる“美しさ”や“完成度”

- 製品視点の品質:性能や機能の高さ

- 顧客視点の品質:顧客が満足すること

- 製造視点の品質:設計通りにできているかどうか

- 価値視点の品質:コストに対して得られる価値

これらはすべて、品質をとらえる異なる“ものさし”であり、製品や業界によって重視すべき視点が異なることを教えてくれます。

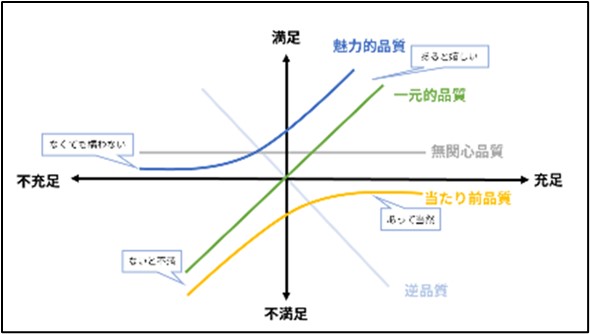

一方、日本では1980年代に狩野紀昭教授が「狩野モデル」という独自の品質理論を提唱しました。

こちらは、顧客の感じ方によって次の5つに分類されます:

- 当たり前品質:あって当然。無ければ不満

- 一元的品質:あると満足。無いと不満

- 魅力的品質:無くても不満ではないが、あれば嬉しい

- 無関心品質:有っても無くても気にされない

- 逆品質:あることでかえって不満になる

たとえばエレベーターの“安全”は当たり前品質、静音性は魅力的品質、音楽機能が逆品質に感じる人もいる――

このように、品質の受け取り方は顧客によってまったく異なるのです。

3. 品質“設計”と“製造”の協演

品質は、単に製造現場で作られるものではありません。

設計品質と製造品質の2つが連携してこそ、顧客の期待に応える「総合品質」が成り立ちます。

・設計品質:どんな機能・性能・デザインを持たせるかという“狙い”の品質

・製造品質:設計された通りに“具現化”する品質(施工品質もここに含まれます)

俗に「設計で製品の7割が決まる」と言われるほど、設計工程の重要性は高く、その後の製造(施工)が正確でなければ意味をなしません。

また、近年は製品・サービスだけでなく、企画・営業・調達・人事・総務など“すべての部門”が品質に関わっているという考え方が主流です。

これを踏まえると、「品質=全社一丸の努力の結晶」とも言えるでしょう。

まとめ:定義の先にある“自分ごと”としての品質

品質は「定義」や「理論」で語られるだけのものではありません。

そこには、組織の姿勢、社員一人ひとりの意識、業務の誠実さが深く関係しています。

ISOの定義は確かに抽象的ですが、それを現実の仕事に落とし込み、自分ごととして「品質とは何か」を常に問い直すこと――

それが、これからの“真のイソ活”に求められているのではないでしょうか。

了

イソ丸研究所