“品質”って何ですか?

「製品品質」から「経営品質」? ISOMS#010

今回は、ISO 9001の主要元素である品質について考察します。

私たちは「品質が悪い」とか「品質管理がおかしい」と言いがちですが、その原理原則について改めてここで考えてみようではありませんか。

目 次

はじめに

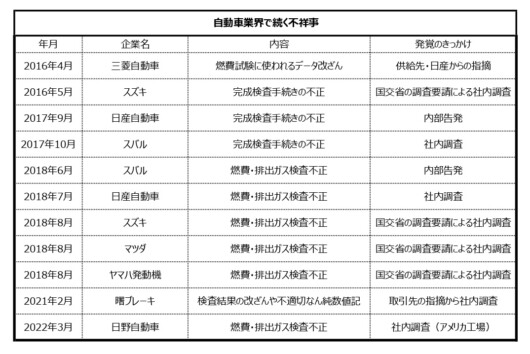

近年、自動車業界を揺るがす衝撃的なニュースが続いています。

ダイハツ工業や豊田自動織機といった日本を代表する企業が、長年にわたって組織的な不正行為を行っていたというのです。

これらの企業は、いずれも「日本品質」の象徴とされてきた存在です。

ISOの認証も取得し、品質において世界トップクラスとされていた企業が、なぜこのような過ちを犯してしまったのでしょうか?

ここにこそ、私たちが今あらためて問うべきテーマがあります。

それは、「品質とは一体、何なのか?」という本質的な問いです。

1. 品質=品物の出来? その誤解を正す

多くの方が「品質」という言葉を聞いてまず思い浮かべるのは、製品そのものの「出来映え」や「性能」でしょう。

たとえば、自動車であればエンジンの性能、燃費、安全性、内装の仕上がりなどがそれに該当します。

外観のデザイン性や内装の仕上がり度合いなどに品質のレベルを感じ取るはずです。

確かにこれらも重要な品質の一側面です。

しかし、それだけが品質のすべてではありません。

ISO 9001が対象とする「品質」は、もっと広い意味を持っています。

実際、「品質=品物の質」と単純に捉えると、品質マネジメントシステム(QMS)の本来の狙いを見失ってしまう危険があります。

2. 石川馨博士が示した「広義の品質」

ここで、日本における品質管理の父とも呼ばれる石川馨(いしかわ かおる)博士の考え方を紹介しましょう。

博士は次のように述べています。

「品質には“狭義の質”と“広義の質”がある。

製品の品質は狭義の質に過ぎず、広義の質とは仕事の質、工程の質、サービスの質、人の質、組織の質、情報の質など、あらゆる要素を含むものである。」

つまり、「製品品質」だけを見ていては不十分であり、それを取り巻くプロセスや人、組織文化といった背景要素も含めてこそ、本来の“品質”と呼べるのです。

この考え方は、日本独自の品質文化としてTQC(総合的品質管理)やTQM(総合的品質マネジメント)へと発展し、やがてISO 9001の思想にも影響を与えました。

3. 組織の“品格”が製品の質を決める

ISO 9004には、「組織の品質(Quality of an Organization)」という概念が明記されています。

これは、単なる製品やサービスの出来映えではなく、組織の持つ構造、文化、リーダーシップ、仕組みといった“目に見えない質”が、最終的に成果物の品質に影響を及ぼすという考え方です。

実際、近年の品質不正事件では、単に現場の技術ミスではなく、企業文化やリーダーシップの不全、組織構造のひずみなどが原因になっています。

「いいものを作ろう」という現場の努力を、組織のあり方が裏切っているのです。

品質は、道徳やモラルともつながります。

だからこそ、「品格」を問うことが重要になるのです。

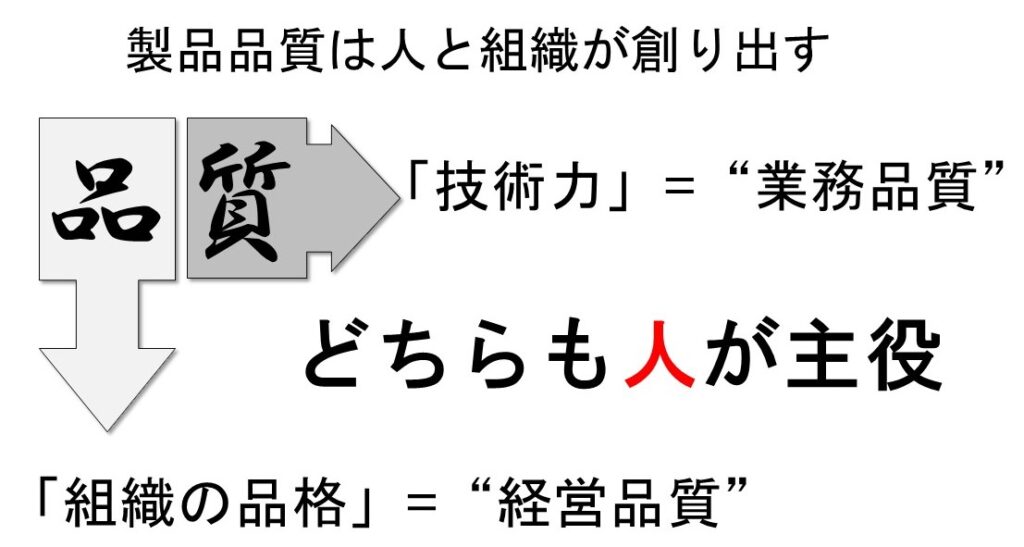

ここで「品質」の単語を次の図で今一度見つめてみましょう。

4. 品質=人×技術×仕組み

品質は偶然に生まれるものではありません。

それは、個人の“良心”や“誠実さ”といった人的要素、確かな“技術力”と“知識”による業務品質、さらにそれらを支える“仕組み”や“ルール”によって支えられます。

この三者がバランスよく組み合わさってはじめて、「高品質」は実現されるのです。

ISO規格がプロセス・アプローチやリーダーシップの重要性を強調しているのもこのためです。

単なる技術のチェックではなく、どのような人が、どのような文化の中で、どのような思いをもって製品やサービスを作っているのか

――その背景を含めた全てが品質の一部なのです。

まとめ:品質とは、企業の“人格”である

私たちは、「品質=物の善し悪し」という狭い見方から脱却する必要があります。

品質とは、業務の質であり、組織の質であり、そして人の質です。

ダイハツや豊田自動織機の不正は、まさにこの「広義の品質」が崩れた結果であり、その象徴です。

これからのマネジメントに必要なのは、形式だけのISO運用ではなく、組織の中に“品質という価値観”を根づかせることです。

品質は企業の“人格”であり品格そのものです。

その本質はその企業に集う全ての人の心に宿っていることを忘れてはなりません。

(了)

By イソ丸研究所