春の古本市を徘徊する

季節の風物詩を求めて その5 FREE #006

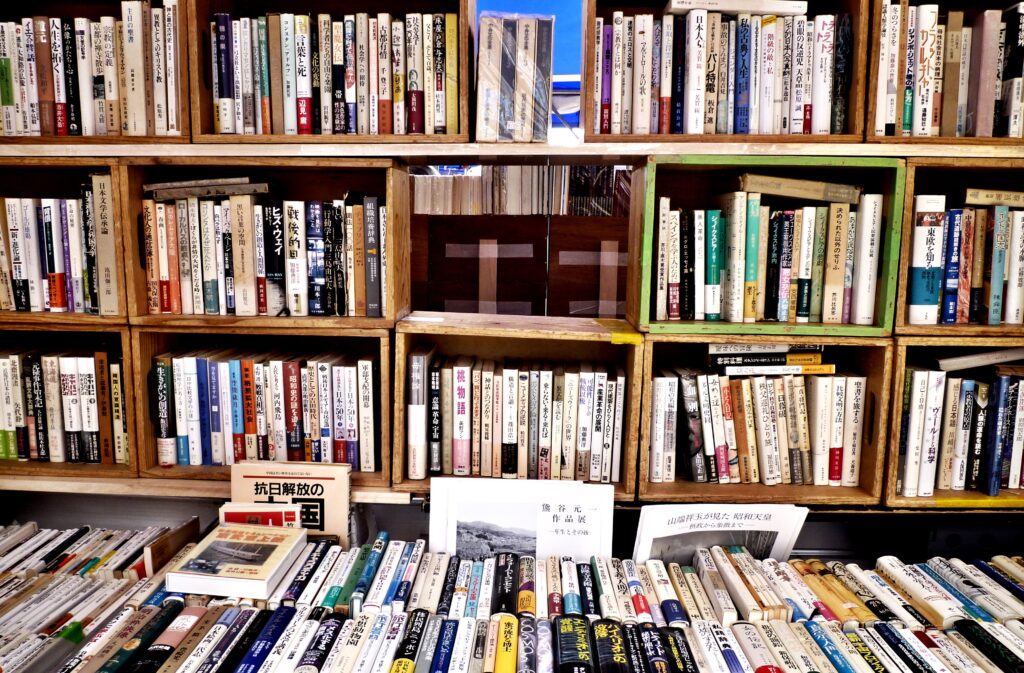

新橋駅前、サラリーマンの待ち合わせ場所としてお馴染みのSL広場。

今日もまた、多くのテントが設置され、無数の書籍が並び、独特の雰囲気を漂わせています。

年に数回開催されるこの古本市は、その時々の季節の移ろいを告げる風物詩になっています。

しかし、その賑わいの奥には、30年以上の歴史が息づいていることに気づく人はまれでしょう。

初めてこの古本市が開催されたのは、遡ること1987年(昭和62年)のことです。

当時、会場はSL広場ではなく、駅前の通りにワゴンが連なる形でした。

全国の古書組合に所属する古書店が集まり、約30店舗が出店したと聞いています。

翌年は昭和天皇崩御の前年となり開催は自粛されましたが、1996年(平成8年)にSL広場を舞台に再開されます。

以来、この場所は多くの本好きにとって、かけがえのない出会いの場となっていきました。

広場に足を踏み入れると、目に飛び込むのは積み上げられた本の数々。

文庫、単行本、専門書、絵本、LPレコード、CD、古地図、浮世絵等々…。

その多様性は、長年の歴史の中で積み重ねられてきた知識への渇望の厚みを物語るかのようです。

熱心に本を探す人々の姿は、時代が移っても、変わらない知的好奇心と収集癖の強さの表れでしょう。

筆者もまた、幾つも張られたテント内の露店を丹念に見て回ります。

読み込まれた本を手に取るたびに、以前の持ち主の息遣いが感じられるような気がする時があります。

古本ではお馴染みの神田神保町古書店街を経巡るワクワク感とは、いささか異なる趣が古本市にはあるようです。

ところで「古書」と「古本」はその性質が若干異なります。

「古書」は絶版になり、新品では手に入れることができない本のこと。

江戸時代などいにしえの時代物から昭和の頃までのものでしょうか。

「古本」は、中古品ではあるものの、書店で新品を手に入れることができる本を指します。

「新古本」なんて言葉で、売れ残った新本も「古本」に位置づけられます。

それはさておき、古書店や古本市巡りでは、単にぶらぶらと何気なく歩くのはお勧めではありません。

単にそれらの風景を見たいだけであればそれはそれで良いのですが。

少なくとも見つけたい、買い求めたい、と思う目的の本や著書、作家をあらかじめ決めておいたほうが面白味が格段と違います。

もちろん冷やかし的に見て歩くことを非難する気は毛頭ありませんが、ワクワク感が薄れてしまうような気がするのです。

筆者は古本市では、いつも「川上澄生」「自由律俳句」「古代文明」「古典文学」「心理学」を探索のキーワードに掲げています。

ただし、常にそれらが見つかるとは限らず、折角のワクワク感も失望に変わることは確かに多いのですが、宝くじが外れた時のガッカリ感とは異質な満足感がそこにはあります。

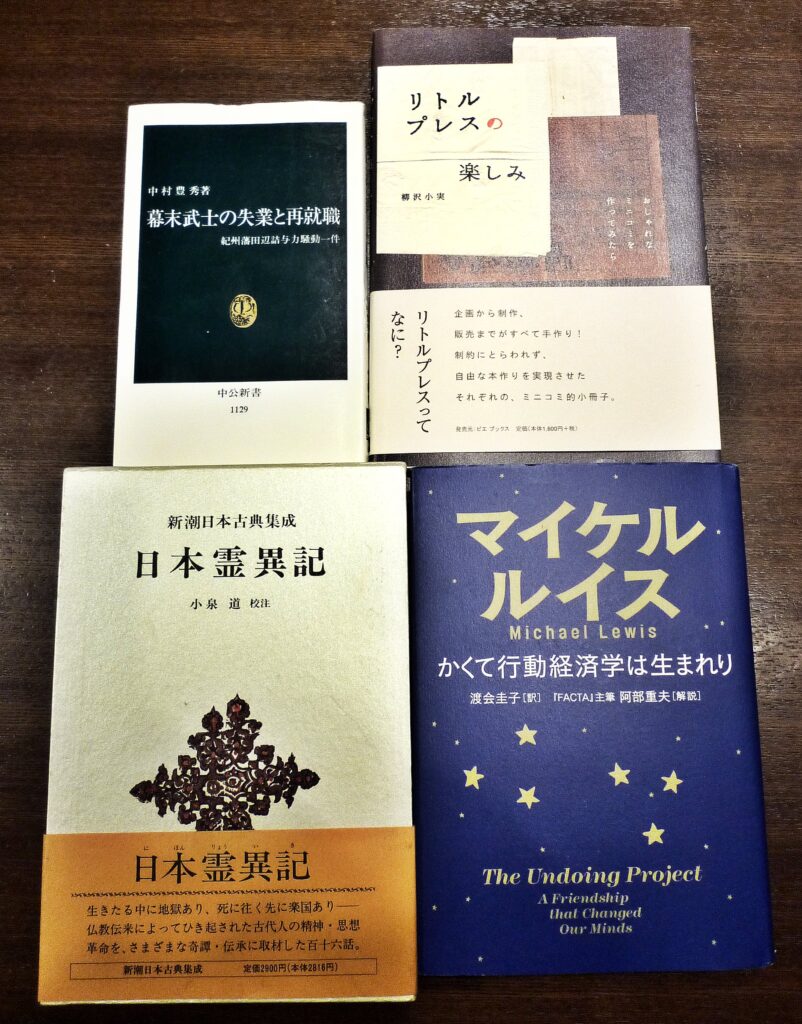

さて、今日の収穫は四冊。

- 「日本霊異記」:新潮日本古典集成

- 「幕末武士の失業と再就職」:中村豊秀著/中公新書

- 「かくて行動経済学は生まれたり」:マイケル・ルイス著

- 「リトルプレスの楽しみ」:柳沢小実著

前述のキーワードから言えば、①が「古典文学」であり、➂が「心理学」に通じるもの。

それ以外は全く関連が無いように見えるけれど、実はあるのです。

ま、それはさておき、これらの本を抱え、ふと顔を上げると、広場の喧騒の中に、春の兆しを感じさせる柔らかな日差しが差し込んでいました。

冬の間に冷え切った地面も、少しずつ温かさを取り戻しているようです。

思えば、この新橋駅前SL広場の古書市は、30年以上の時を超えて、多くの人々に本との出会いを提供し続けてきました。

そして筆者も30年近く、年4回開かれるこの古本市に足を運んでいます。

「古本市」は単なる商業的なイベントにとどまらず、街の記憶と文化を繋ぐ、貴重な存在と言えるでしょう。

昭和、平成、そして令和へと時代が移り変わる中で、このような催しは常に新しい知識や物語を求める人々が集う場所であり続けているのは確かなことです。

今日、筆者が手に入れた四冊の本も、それぞれの時代を生きてきた証です。

これらの本を通じて、過去と現在、そして未来へと繋がる知的冒険へと旅立つことができる、と言ったら自分に酔い過ぎでしょうか。

SL広場を後にする時、筆者は心の中で必ず呟きます。

「また、次の季節にも来よう」と。

ここは、いつまでも変わらず、筆者のような本好き、モノ好きを温かく迎え入れてくれるでしょう。

そして新たな出会いと、心豊かな時間を与えてくれるに違いありません。

Book OffやAmazonも便利で良いのですが、無数の本が詰まった棚や箱の中の書籍を丹念に目を凝らして追いかける醍醐味はたまりません。

そしてその年季の入った棚や箱から取り出して本の中味を確かめる期待感は格別なものがあります。

新橋のSL広場の古本市は、これからも街の風物詩として、人々の心に灯をともし続けるでしょう。

あなたも各地で開催される古本市(古本まつり)に足を運んでみてはいかがでしょう。

ちなみにここ新橋古本市の次回以降の予定は、

2025/05/12~2025/05/17

2025/09/29~2025/10/04

2025/11/03~2025/11/08 となっています。

年四回の開催ですね。

古本市に興味のある方はこちらのHPをご覧になると良いでしょう。

全国各地の古本市が掲載されています。

探し求める本があなたを待っていますよ。

了

皆戸 柴三郎