来年のISOMS規格改訂とは?

9001・14001・45001どれも大改訂‼ ISOMS#010

目 次

はじめに

もうISOMS関係者の方々は、ご存じですね?

来年に迫ったISOMS規格の改訂は、認証取得組織にとって、これまでのマネジメントシステムを強化し、現代のビジネス課題に対応するための絶好の機会ととらえることができます。

改訂内容を十分に吟味し、無理なく組織になじませるために、移行期間を有効活用し、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。

この記事では各規格の改訂移行期間と、改訂の背景、そして簡単な改訂内容の概説を述べていきます。

1. 規格改訂版への移行期間は?

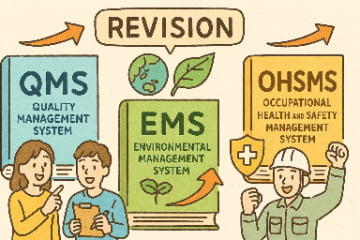

代表的な3つのISOMS規格であるQMS・EMS・OHSMSそれぞれの改訂版の発行が明らかになっていますが、その改訂時期は同一ではありません。

本来の各規格の、目的も内容も異なり、それを司るISO内の委員会も別々です。

およそ一年後には発行されるであろう各規格の改訂時期は次のように言われています。

a. ISO 9001:2026(品質マネジメントシステム)

ISO 9001:2026(QMS)は、2026年9月に発行される予定と言われています。

一般的には、改訂版の発行後3年間の移行期間が設けられ、その間に現行のISO 9001:2015版から移行し、審査機関からの規格更新審査を受審する必要があります。

b. ISO 14001:2026(環境マネジメントシステム)

ISO 14001:2026(EMS)は、前述のQMSと異なり、一番早く2026年1月に発行される模様です。

理由としては、要求事項の変更点が極めて限定的であるためでしょうが、これまでの移行期間である3年間の猶予は与えられず、より短い12~18ヶ月となるようです。

これは、組織にとって準備と移行の期間が短くなることを意味するため、迅速かつ用意周到な対応を考えなくてはなりません。

さらに問題となるのは、既にこのEMSと前述のQMSの両者を統合、もしくは融合させている組織では、これらのマネジメントシステムの改訂をハーモナイズさせる必要があることです。

加えて、両者の改訂更新審査日の同期も図らねばならないケースも出てくるでしょう。

c. ISO 45001:2026(安全衛生マネジメントシステム)

前者のQMS及びEMSとは異なり、このOHSMSは2018年に新たに発行されたMS規格で、その記念すべき第1回目の改訂は2027年に予定されています。

改訂プロセスはまだ初期段階で、先月、定例の委員会会議が催されたようです。

現行規格からの移行期間はQMSと同じく3年程度と言われていますので、十分な時間はあるようです。

2. 改訂の背景とその中身

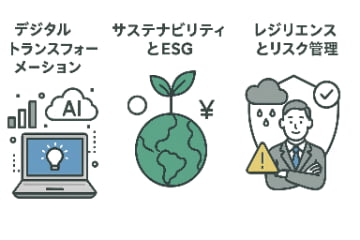

今回の改訂を後押ししているのは、次の3つの世界的潮流です。

- デジタルトランスフォーメーション(DX) AIやIoTの世界的普及により、業務プロセスや意思決定方法は大きく変わりつつあります。マネジメントシステムもこれに適応し、リアルタイム性やデータ活用とその保護の高度化が求められています。

- サステナビリティとESGへの期待 企業には、利益の追求だけでなく、環境保全・社会貢献・持続可能性の観点からの責任が問われるようになり、ISO規格もその役割を担いつつあります。

- レジリエンスとリスク管理の強化 パンデミックや気候変動、サプライチェーンの混乱など、不確実性が高まる中で、組織としての「しなやかさ=レジリエンス」が不可欠です。

この3つの潮流を、もう少し詳しく説明しましょう。

a. デジタルトランスフォーメーション(DX)の急進展

近年、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、ビッグデータといった革新的テクノロジーが急速に進化・普及しており、企業経営や業務プロセスにも大きな変化が訪れていることは皆さんも実感できるでしょう。

従来のマネジメントシステムは「計画―実行―評価―改善(PDCA)」を軸とした文書主義的、かつ結果主義的な運用が主流でしたが、DXの進展により、より動的・即時的・予測志向のマネジメントが求められるようになってきていると思います。

たとえばリアルタイムでの不適合監視、AIを活用したリスク予測、IoTセンサーによる品質データの自動収集などが現実のものとなりつつあります。

今回のISOMS改訂では、これらの技術変化にマネジメントシステムが適応し、単なる“管理の仕組み”から“変化に強い経営支援装置”へと進化することが目指されています。

b. サステナビリティとESGの要求水準の高まり

企業は今や、財務的な成果を追求するだけではなく、環境保護(Environment)、社会貢献(Social)、組織統治(Governance)という非財務的側面においても高い説明責任を負う時代になっています。

このような背景から、既に数年前から「ESG」の観点を取り入れた企業評価や投資判断が重視されるようになり、持続可能性への取り組みが組織経営の中核になるよう求められています。

ISOMS規格もこうした社会の要請に応えるべく、「環境影響」「人権尊重」「多様性・包摂性」「倫理的調達」などの側面をシステム的に捉え、方針・リスク評価・業務プロセスに組み込むことを期待されています。

とくに中小企業にとっては、過剰な負荷をかけずに持続可能性の視点を組織戦略と結びつけていく“シンプルかつ実効性あるシステム設計”が求められます。

c. レジリエンスとリスク管理力の抜本的見直し

コロナ禍、気候変動、地政学リスク、サイバー攻撃、サプライチェーン寸断など、現代の企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化・連鎖化しています。

こうした状況では、「リスクを避けること」よりも「不測の事態にどう備え、どう回復するか」が重要視されるようになりました。

これが近年注目されている“レジリエンス(回復力)”という概念です。

マネジメントシステムにおいても、単にリスクを洗い出して対応する従来型の管理ではなく、想定外を想定し、“変化へのしなやかな対応力”を備える構造が求められます。

ISOMS改訂では、事業継続計画(BCP)との連携強化、復元力指標の導入、分散型組織の構築支援などがキーワードとなり、あらゆる不確実性を“組織学習の機会”として活かす仕組みづくりが期待されています。

まとめ

今回のISO 9001, 14001, 45001の改訂は、組織にとって単なる「コンプライアンスのハードル」ではなく、事業を強化し、競争優位性を獲得するための戦略的な機会と捉えなくてはなりません。

前述したように、世界の3つの潮流である➀デジタル化の進展、②サステナビリティと気候変動への対応、➂サプライチェーンを含むレジリエンス強化、そして以上の3点には明示されていませんが、従業員のウェルビーイングへの配慮など多彩な新出テーマは、現代のビジネスにおいて不可欠な要素となりつつあります。

おそらく多くの組織では、これらの課題について決して無視などしてはいないでしょう。

何らかの形で既に経営に反映させていると言うのが実情ではないでしょうか。

ただそうは言うものの、従業員全てに行き渡っているか、はたまた日々の業務プロセスに反映されているか、あるいは明文化もしくは必要な手順化を行っているかは不明です。

さらに言えば、ここで強制されても迷惑な場合が組織運営上、あるかもしれません。

ただ規格改訂はそのような組織の個々の事情などお構いなしに実行せねばなりません。

そのためには認証取得組織は、ギャップ分析から文書更新、従業員トレーニング、内部監査、ステークホルダーコミュニケーションに至るまで、計画的に準備を進めることで、スムーズな移行とマネジメントシステムのさらなる強化が可能となるでしょう。 次回のブログでは、規格改訂のポイントと改訂作業の進め方を解説いたします。

了

イソ丸君