五月の青空に鯉のぼり—歴史と伝統が今に息づく

季節の風物詩を求めて その6 FREE #007

目 次

1.はじめに

暖かな春の訪れとともに、街には鮮やかな彩りが増え、人々の表情もどこか穏やかに感じられる季節になりました。

その春の四月を飾るものと言えば桜。

そして一斉に咲き誇る満艦飾の花々も春の風物詩の一つですね。

その春が進んだ先にある風物詩のひとつが、青空にへんぽんと翻る「鯉のぼり」。

今年も日本各所に無数の鯉のぼりが飾られ、その光景に見入る人々を魅了していることでしょう。

色とりどりの鯉たちが春風に吹かれて泳ぐ姿は、まるで空へと飛び立とうとしているかのよう。

多くの方々がその風情を楽しむ様子は、春ならではの光景といえます。

2.東京タワーに舞う鯉のぼりの迫力

東京タワーといえば、その赤と白のコントラストが象徴的ですが、春のこの時期はその足元に鯉のぼりが加わり、より一層華やかな雰囲気になります。

見上げると、大小さまざまな鯉のぼりが悠々と泳ぎ、まるで東京タワー自体が春の祭りを開催しているかのような空間が広がっています。

この日は風が程よく吹いており、鯉のぼりはまるで本物の鯉のように悠々と舞っていました。

鯉のぼりの下には、写真を撮る観光客、家族と一緒に楽しむ多くの子どもたちの姿が見られ、みんながこの風景を満喫している様子が伝わってきます。

3.鯉のぼりの由来—「登竜門」の伝説

ところでこの鯉のぼりは、端午の節句に子どもの健やかな成長を願って飾るものですが、その起源は古く、中国の故事「登竜門」に由来しています。

伝説によると、黄河の上流にある急流「竜門」を登り切った鯉だけが龍へと変身できると言われており、日本ではこの話が「立身出世」の象徴として広まりました。

そして、子どもの成長と成功を願う形で、端午の節句に鯉のぼりを飾る風習が定着したのです。

現在の端午の節句は五月五日の子どもの日として祭日になっています。

4.江戸時代の鯉のぼりと町人文化

鯉のぼりそれ自体は日本独自の風習です。

その起源は、鎌倉時代にまでさかのぼり、当時の武家社会では端午の節句に幟(のぼり)を立てて男児の健やかな成長を願い、家庭の庭先に飾る風習が生まれました。

一方、江戸時代になると町人たちは独自に「鯉のぼり」という形でこの風習を楽しみました。

当時の鯉のぼりは黒色のみでしたが、時代とともに赤や青の鯉が加わり、家族構成を象徴するようになりました。

現在では、様々なデザインの鯉のぼりが作られており、伝統的な和柄から、キャラクターもの、ユニークなイラストが描かれたものまで、多種多様な楽しみ方が生まれています。

皆さんも幼稚園の頃、鯉のぼりを作りませんでしたか?

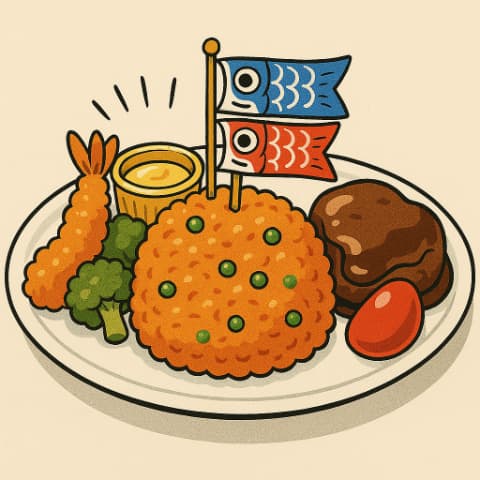

またその昔は、「デパショク」と言われた大手百貨店の食堂でお子様ランチをオーダーすると、こんもり盛られたライスの上に小さな鯉のぼりが飾られていましたね。

5.東京タワーと季節のイベント

東京タワーでは、鯉のぼりのセレモニーだけでなく、季節ごとに様々なイベントが開催されています。

例えば、冬のイルミネーション、春の桜のライトアップ、夏の七夕イベントなど、年間を通して多彩な催しが企画されており、これらも季節の風物詩に加えられています。

こうしたイベントは、伝統とモダンな都市文化を融合させる形で、多くの人々に愛されていますが、最近の企画が多いようです。

東京スカイツリーの出現で、電波塔の役割も終わり、観光客もスカイツリーに惹かれて、こちらは激減しました。

また最近では、麻布台ヒルズにある高さ325mの森JPタワーが完成した結果、東京タワーからの展望も損なわれてしまいました。

さらに残念なのは、東京タワー自体が広い敷地に当初から建っていないことです。

世界一の電波塔を建てたものの、観光資源という価値を目論んではいなかったのでは?と考えざるを得ないタワー周辺の混雑感が、あのエッフェル塔の美しさに及ばない原因でもあるようです。

そのようないろいろなマイナス条件下で、どうにかやりくりして様々な観光イベントを季節ごとに開催しています。

この涙ぐましい切実な運営努力で、子供たちのこぼれる笑顔が見られるのは嬉しい限りです。

鯉のぼりのイベントも、そのひとつ。

空を泳ぐ鯉たちは、ただの日本の伝統装飾ではなく、それを眺める多くの人々に幸せをもたらす象徴のようにも見えました。

6.青空を泳ぐ鯉のぼり—ただそれだけなのに

前述したように、往時の観光客数は大変なものだったのですが、現在はそれと比べたら寂しいものです。

ただ観光スポットとしては、すぐ近くの増上寺と組んで訪れる観光客や、神谷町の麻布台ヒルズ方面からの観光客も増えています。

今年66歳の東京タワーと、春の青空に悠々と舞う鯉のぼり。

その組み合わせが醸し出す雰囲気には、まるで時間を超えたかのような風情があります。

子どもたちが元気に走り回りながら鯉のぼりを見上げ、大人たちがその景色に昔の思い出を重ねる。

そんな穏やかなひとときが、東京タワーの足元で繰り広げられるのも、この季節ならではの特別な瞬間でしょう。

ただ俳句の世界では、この鯉のぼりは夏の季語になります。

と言っても、五月に使うのは「立夏」が五月五日ごろからのためで、夏に取り込まれています。

でもやはり春の風物詩が一番似合っているように思います。

春の風に乗って泳ぐ鯉のぼりは、ただの装飾ではなく、未来を願う象徴として私たちの心に刻まれています。

東京タワーの足元で見上げたその姿が、多くの人々の記憶にいつまでも残る景色となれば嬉しいですね。

了

皆戸 柴三郎