品質マニュアルが“組織文化”を変える?

「品質マニュアル ?…え?どこ?」 ISOMS #013

前回(ISOMS #012)に引き続き、今回も品質マニュアルのあるべき姿を考えます。

目 次

はじめに

かつて品質マニュアルは、ISOを導入するすべての組織において“看板”のような存在でした。

けれど今、あなたの組織ではどうでしょう?

「最近、見たこともない」

「何年も更新していない」

「そもそも無くした」

などと、過去の遺物のように扱われていませんか?

確かに、ISO 9001の2015年版で「品質マニュアルの作成義務」はなくなりました。

しかしそれは、“不要になった”という意味ではなく、“自由度が高くなった”ということ。

活かすも捨てるも自由。

けれど、本当にそれを手放してよかったのか?

いま一度、品質マニュアルの価値を問い直すときが来ています。

1. 本来、品質マニュアルは「組織の設計図」だった

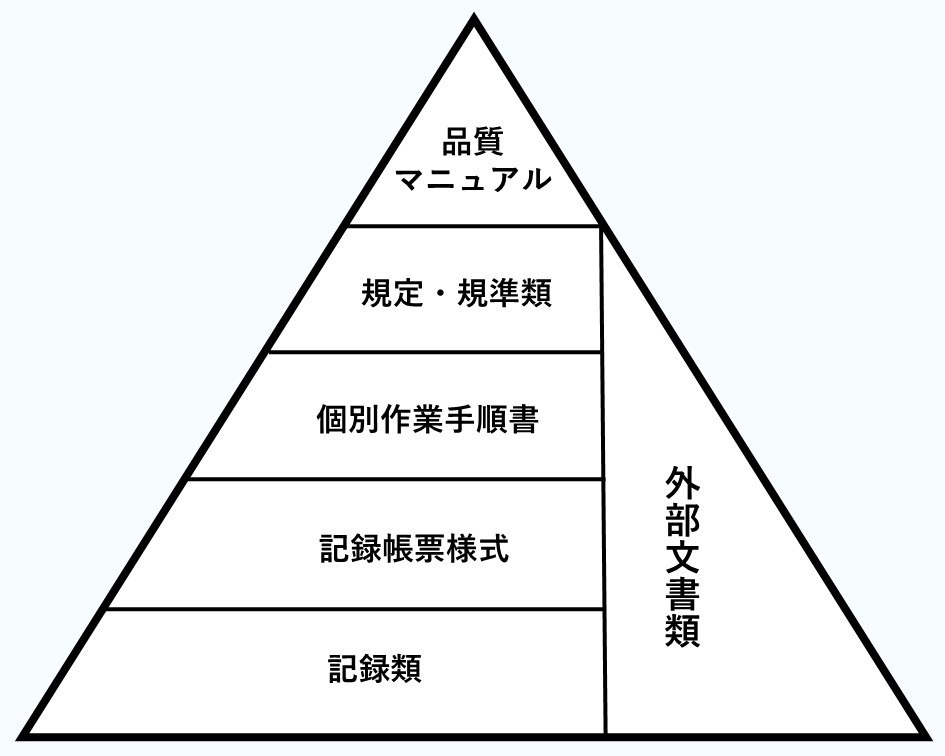

品質マニュアルは、組織がどのような方針で、どんな仕組みで、どのように業務を回していくかを示す“設計図”としてISO 9001に登場しました。

それは単なる帳票やルール集ではなく、経営トップの想いや信念、現場の知恵と工夫、組織としての矜持が詰まった“生きた言葉”の集合体だったはずなのです。

たとえば、

品質方針とは何か? 品質目標はどう立てるべきか?

製造部門と品質保証部門の連携は?

苦情処理の責任者は誰か?

これらすべてが、品質マニュアルという「組織のストーリーブック」に収められていたはずでした。

しかしながら、形式だけにとらわれてしまったマニュアルは、次第に“読むに堪えない文書”となり、誰も開かなくなりました。

気づけば、ISO認証を維持するためだけの“飾り物”に成り果てたのです。

2. なぜ今、品質マニュアルを見直すのか?

組織にとって最大のリスクは、「言葉が失われること」です。

言葉がなければ、意思疎通が成り立ちません。

伝承も教育も、改善もできません。まさに「文化の喪失」です。

品質マニュアルとは、組織の知識と経験を言語化し、形式知として保存するものです。

それは単なるISO文書ではなく、“組織の文化装置”そのものです。

だからこそ、もう一度マニュアルに命を吹き込み、組織が共有すべき価値観や判断軸、行動様式を再提示する必要があるのです。

3. 「現場で話題になるマニュアル」へ

大切なのは、マニュアルを“読むもの”から“語れるもの”へと変えることです。

現場で自然と語られる内容でなければ、マニュアルの存在意義はありません。

たとえば、「品質方針って、要するにこういうことだよね」とか、「あの苦情処理、マニュアル通りじゃなくて改善しようよ」といった“現場対話”に、マニュアルの中身が登場するかどうか。

そのためには、難解な規格文言のまま引用するのではなく、自社の言葉で“翻訳”されたマニュアルが求められます。

図表、写真、業務フロー、責任関係、よくある失敗例など、読んでわかる・見て使える・すぐ話せる構成こそが、次世代マニュアルの鍵なのです。

4. 経営者と現場が語り合える“共通言語”を持つ

実は、品質マニュアルの最も深い役割は、組織の全員が同じ言葉で語れる共通土台を作ることにあります。

マニュアルは、経営者と現場をつなぐ“対話の接点”でもありました。

「うちの会社の強みはどこにあるのか?」

「ミスが起きた時に、どう立て直すのか?」

そうした問いに対して、マニュアルに書かれている理念や仕組みが自然と頭に浮かび、従業員一人ひとりが納得できる回答を持っている状態。

このような組織は強く、柔軟で、文化的成熟度も高いと言えるでしょう。

まとめ:文化を失ったマニュアルに再び魂を宿せ

品質マニュアルは、単なる形式文書でも、規格対応の証明書でもありません。

それは、組織の生き様を言語化し、現場に根づかせ、未来に受け継がせるための“文化装置”です。

「もうマニュアルは古い」と片づける前に、こう問い直してみてください。

「わが社の魂は、どこに言葉として刻まれているのか?」

その答えが見つからないなら、今こそマニュアルを復活させるときです。

「見やすく・語りやすく・自慢できるマニュアル」を。

それは、ISOの真の目的を超えて、組織文化を再構築する最強のツールとなるのです。

了

By イソ丸研究所