要求事項は“管理技術”の交通標識

マネジメントシステムを理解する ISOMS #007

本ブログでは、ISOMSのベースとなる仕組みと仕掛けが理解できます。

使いこなしてこそのISOMS。外部審査のための道具ではありません。

目 次

1. 「顧客満足」をめざす仕組みづくり

ISOマネジメントシステム(以下、ISOMSと略)規格は、業種や業態を問わず使えるよう設計されています。

たとえばISO 9001(品質マネジメントシステム:QMS)では、「製品」や「サービス」を通して顧客に満足を届けることが目的とされています。

そのために組織はPDCA(Plan→Do→Check→Act)サイクルを回し、継続的に改善することが求められます。

ISO規格に含まれる業務要素の多くは、従来のQC(品質管理)やTQC(全社的品質管理)、さらにはTQM(総合的品質経営)でも扱われていたものです。

違いがあるとすれば、供給者の視点から顧客の視点へと焦点が移ったことです。

製品の品質そのものは検査で評価できますが、ISO規格ではその品質がどのように作られているか、つまり「過程」が重要視されるのです。

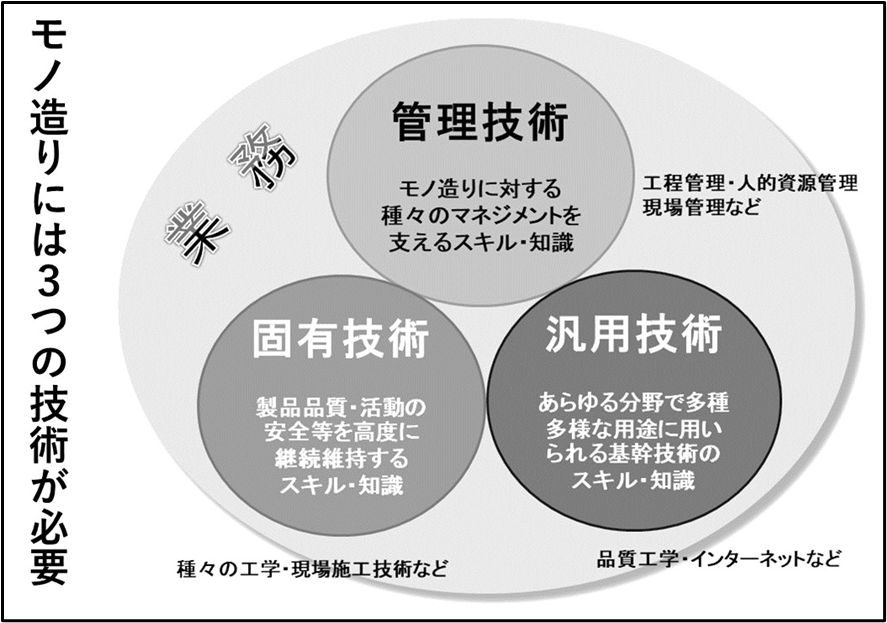

その理由は、製品やサービスの品質は個別の技術(固有技術)によるものであっても、その製造や提供プロセスは「管理技術」によって成り立っているからです。

設計、購買、製造、検査、引渡などの各工程がうまくつながってこそ、顧客に届く品質が保証されます。

その過程を監査するために生まれたのが「第三者認証制度」であり、要求事項はその審査の根拠でもあるのです。

2. 規格要求事項は組織に存在する

ISOMSの要求事項の中には、時に「うちには関係ないのでは?」と思われるものもあります。

たとえば運送業においてQMS 8.3項「設計・開発」の解釈は、直感的にはピンと来ないかもしれません。

しかし、プロセス全体を読み替えれば、それに該当する業務は意外と見つかるものです。

ルートの組み立て、運行スケジュール、車両配置なども立派な「設計」にあたります。

また、QMS 9.2項「内部監査」は、多くの組織にとって新たな取組みとなったはずです。

従来から監査役監査や内部統制監査はあったかもしれませんが、ISOの内部監査はそれとは目的も手法も異なります。

だからといって、無理に制度を作る必要はなく、既存の仕組みとの融合を考えることで、より効率的な運用が可能になるでしょう。

EMS(環境マネジメントシステム)でも同様の課題があります。

たとえば6.1.2項「環境側面」は、初めて耳にしたときには戸惑う方も多かったはずです。

新しい概念に見えても、よくよく考えれば、排出物、エネルギー消費、資源利用など、日々の業務にすでに存在しているのです。

要するに、要求事項とは組織に新たな仕組みを押し付けるものではなく、「もともとあるものを読み替える視点」を与えてくれる道具です。

読み替えの工夫ができれば、組織にこれまで存在した活動やプロセスに無理なく、そして柔軟に要求事項を溶け込ませることができるのです。

3. ルールは“優しい交通標識”

ISOMSの要求事項は、厳しい縛りのように見えるかもしれませんが、本来は「交通標識」のような存在です。

プロセスの進行を安全に、かつスムーズにするための案内表示です。

進むべき道が見えることで、迷いなく業務が遂行できるのです。

さらに言えば、長年イソ活を続けてきた組織であれば、ほとんどの要求事項は既に何らかの形で存在しているはずです。

要求事項に過剰反応して「新たに作らねば」と焦るよりも、まずは現状をよく観察し、既存の活動とどう結びつけるかを考える方が建設的かつ経済的です。

もちろん、まったく新しい要素が必要になることもあるでしょう。

しかし、それは「強制される負担」ではなく、「改善のチャンス」と捉えるべきです。

ルールとは、守るための縛りであると同時に、組織の仕組みを動かす“段取りの仕掛け”でもあるのです。

次回、「規格は“翻訳”して使え! 用語を変えれば仕組みが動く」に続きます!

了

イソ丸研究所