春の古本市を徘徊す

紙の匂いと記憶の旅 季節の断面図 #005

目 次

⋄ プロローグ

春の陽射しがほんのりと温もりを帯び始めたある日、

新橋駅前のSL広場に立つと、そこには紙とインクの匂いが満ちていた。

幾つも並ぶテント、積み上げられた無数の本。

街角の小さな広場は、一瞬にして〈知の迷宮〉へと姿を変える

──それが「新橋古本市」である。

⋄ 街に息づく“紙の祭り”

新橋駅前のランドマーク、SL広場

その一角で年に4回開かれる古本市は、すでに30年以上の歴史を持つ。

初回は1987年。

当時は駅前通りにワゴンを並べただけの素朴な催しだった。

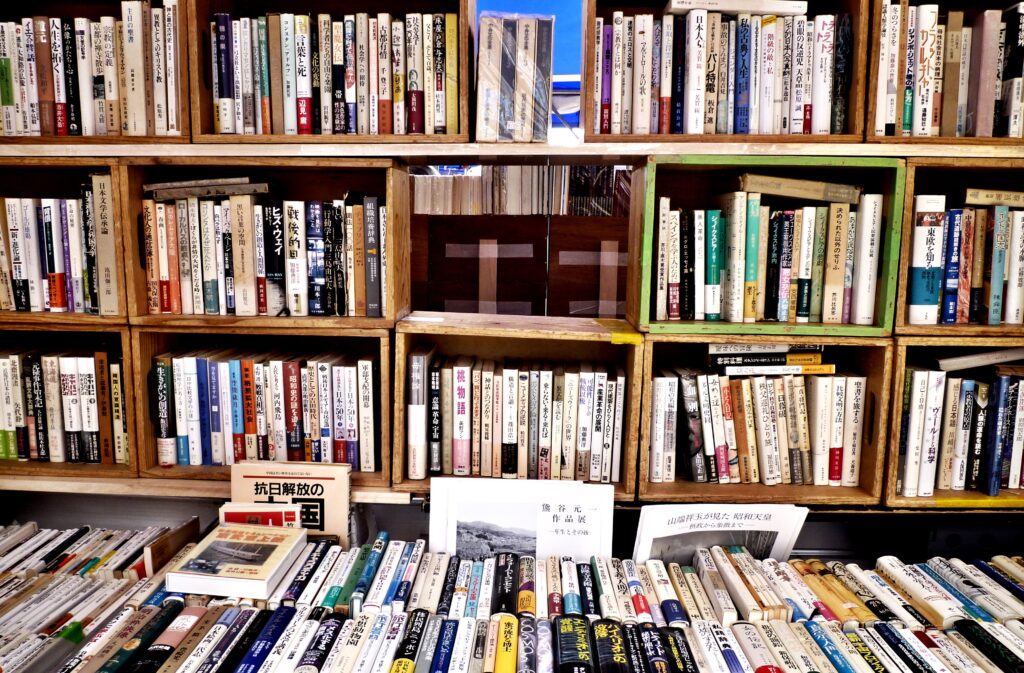

いまや文庫から単行本、専門書、浮世絵、古地図、レコードまで、

知の断片を抱えたテントが広場を埋め尽くす。

テントの間を縫うように人々が歩く。

その眼差しには、変わらぬ知的好奇心と、何かを探し当てたいという熱が宿っている。

紙の匂いと春の風──この空気感は、ネット通販ではさすがに味わえない。

⋄「古書」と「古本」、似て非なるもの

古本市を歩いていると、ふと疑問に思う人もいるかもしれない。

「古書」と「古本」、どこが違うのか、と。

・古書=すでに絶版で、新品では手に入らない本

・古本=中古品であるが、現行本も含む

つまり古書は“時代の記憶を宿す書物”であり、古本は“旅を終えた本”とでも言おうか。

この違いを知ると、古本市をめぐる目が、少しだけ研ぎ澄まされる。

⋄ 知の迷宮を徘徊する愉しみ

何も決めずに歩くのも楽しい。

だが、目的をひとつ決めておくと、古本市の醍醐味は倍増する。

筆者のテーマはいつも

「川上澄生」「自由律俳句」「古代文明」「古典文学」「心理学」。

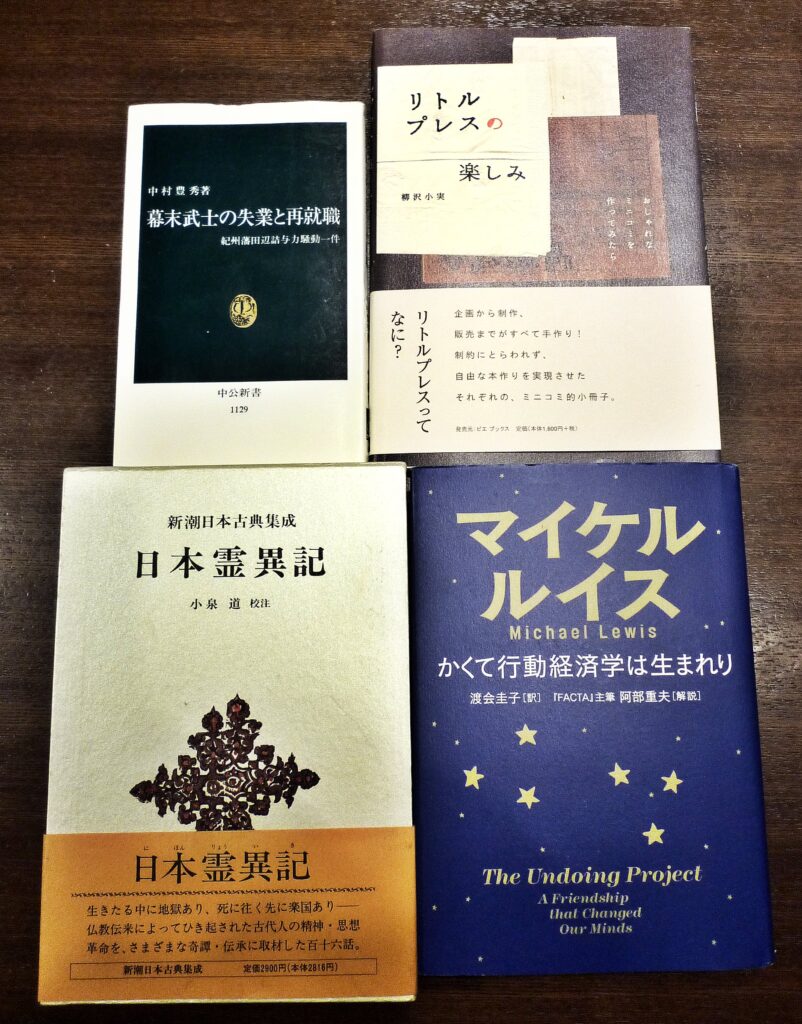

今日の収穫は四冊だ。

- 「日本霊異記」:新潮日本古典集成

- 「幕末武士の失業と再就職」:中村豊秀著/中公新書

- 「かくて行動経済学は生まれたり」:マイケル・ルイス著

- 「リトルプレスの楽しみ」:柳沢小実著

古典、歴史、心理、出版文化

──それぞれ異なるようで、どこか一本の糸で結ばれている。

あれ?筆者の求めるテーマとは、ちと掛け離れているチョイスではないか。

それはそれで良いのだ。

「その本が呼んでくれている」、「どこかで結びつき、役に立つ」。

この“偶然の必然”に出会うことこそ、古本市の‟沼”なのだ。

⋄ 本と街と、季節

大事な四冊を抱えて顔を上げると、広場に柔らかな春の日差しが差していた。

昭和から平成、令和へ──

この場所は、時代を超えて「知の交差点」であり続けてきた。

Amazonの検索は便利だ。

Book Offも悪くない。

だが、露店の段ボール箱の奥に眠る一冊を探り当てるときの胸の高鳴りは、

いかなるアルゴリズムにも再現できまい。

⋄ エピローグ

この風物詩が続く限り、また季節ごとにここを訪れるだろう。

新しい出会いと、紙の匂いを求めて。

いかがかな?

あなたも各地で開催される古本市(古本まつり)に足を運んでみては。

ちなみにここ新橋の古書市は、年四回の開催。

古本市の年内の開催予定は、次の通り。

2025/05/12~2025/05/17

2025/09/29~2025/10/04

2025/11/03~2025/11/08

了

皆戸 柴三郎

※本記事は2025年3月に掲載したものですが、今回ブログの全面改装で再編集、再掲載しました。